Самый частый вопрос на первой встрече с психологом: «А сколько раз мне нужно к вам прийти, чтобы всё прошло?» Нет чёткого ответа, потому что все ищут разного — кто-то избавиться от паники, кто-то пережить развод, а кто-то разобраться со сложностями в общении с детьми.

Некоторым хватает одной встречи: получили взгляд со стороны, услышали то, о чём раньше не думали — и стало легче. Чаще люди обращаются с историями, которые копились годами или связаны с глубоко укоренившимися моделями поведения. Тут уже за три визита не обойтись.

По-настоящему хороший психолог не будет обещать золотые горы за короткий срок. Настоящий прогресс требует времени, честной работы между сессиями, и иногда пересмотра взглядов на жизнь. Если специалист гарантирует чудо за пару недель — это повод задуматься, куда вы попали.

- Почему нет универсального числа сессий

- Факторы, которые влияют на скорость изменений

- Реальные сроки: от одной встречи до нескольких лет

- Как понять, что пора заканчивать терапию

Почему нет универсального числа сессий

Если честно, ни один психолог не назовёт конкретной цифры: «Вот, ровно через 8 сессий вы забудете о своей проблеме». Всё потому, что каждый человек – это уникальная история, свой темп, разная степень готовности что-то менять и свои запросы.

Даже если две мамы пришли поговорить о ссорах с подростками, у одной конфликт свежий, а у другой тянется с детства. Тут не сработает подход по шаблону. Одни быстро принимают новые идеи и тут же меняют поведение. А другим на то, чтобы попробовать новый способ – нужно время, поддержка, пережить сопротивление.

В мировой практике считается, что средний цикл — это примерно 8–20 встреч для решения одной проблемы (по данным Американской психологической ассоциации). Но кто-то может одолеть кризис за 3 сессии, а кто-то будет возвращаться к теме через год — и это нормально.

Немаловажно и то, какой формат выбрали — краткосрочную или долгосрочную психотерапию. В первом случае встречи идут жёстко по плану: ясно расписаны цели и задачи, меньше пространства для «болтовни». При долгой работе часто затрагиваются глубинные вопросы, с которыми никуда не спешишь.

- Ориентируйтесь на свой темп. Если чувствуете, что работа идёт — это хороший знак.

- Не сравнивайте себя с другими. Даже если подруга говорила, что ей достаточно пяти встреч — это её путь.

- Уточняйте у специалиста его ожидания по срокам и динамике. Хороший психолог пояснит, почему времени может уйти больше или меньше.

Лучше всего видеть не сколько осталось «доработать», а как появилась внутренняя подвижка: по чуть-чуть перестаёте тревожиться, учитесь говорить «нет», возвращается энергия. Главное здесь — движения, а не цифры.

Факторы, которые влияют на скорость изменений

Чтобы понять, сколько понадобится встреч с психологом, важно знать, что всё зависит от вашего запроса и личных особенностей. Не бывает одинаковых историй — даже если проблемы похожи, люди реагируют по-разному.

Вот основные факторы, от которых реально зависит скорость изменений:

- Сложность проблемы. Если речь о реакции на неприятный инцидент — возможно, пара встреч даст ощутимый результат. Работа с тревожностью или детскими травмами потребует больше времени.

- Готовность меняться. Чем больше вы открыты новому, тем заметнее будут перемены. Иногда человек сопротивляется изменениям, даже не осознавая этого.

- Опыт и подход психолога. Некоторые методы (например, когнитивно-поведенческая терапия) могут давать результаты быстрее, чем классический анализ.

- Частота встреч. Если видитесь раз в месяц, скорость будет совсем другой по сравнению с еженедельными сессиями.

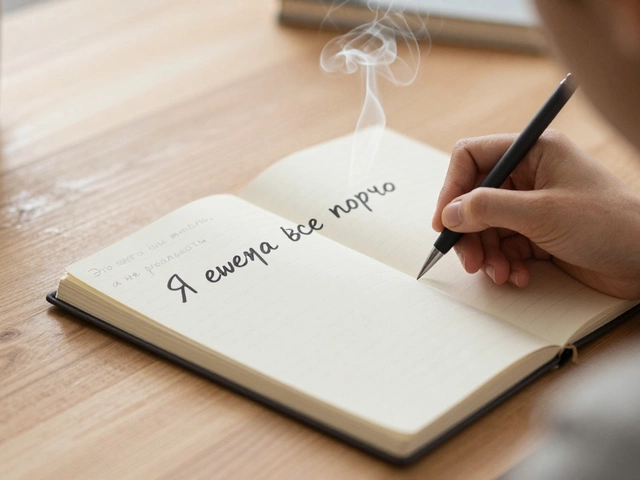

- Ваша активность между сессиями. Всё меняется быстрее, если не ограничиваться только кабинетом — пробовать что-то делать по новым схемам, использовать упражнения, обсуждённые с психологом.

Известный факт: примерно у 50% людей положительные изменения появляются в течение первых 8-10 встреч, если ходить к специалисту стабильно. Но возможны отклонения в обе стороны — иногда улучшения видно раньше, иногда ситуация требует больше времени и усилий.

| Фактор | Как влияет |

|---|---|

| Тип проблемы | Простые вопросы — быстрее, хронические проблемы — дольше |

| Работа вне сессий | Домашние задания помогают ускорить прогресс |

| Метод терапии | КПТ — быстро, анализ — долго |

Самое важное: честно говорить со своим психологом, что именно вы хотите поменять, и следить за своими изменениями. Ваши усилия считаются не только в кабинете, но и в жизни между встречами.

Реальные сроки: от одной встречи до нескольких лет

Вот тут начинается самое интересное. На практике у людей походы к психологу занимают разное время, хотя почти все приходят с вопросом: «Через сколько это закончится?» Ответ зависит от нескольких моментов.

Если у вас конкретная ситуация — например, стресс из-за экзамена или новая работа — реально почувствовать облегчение уже после 1-3 сессий. Психолог может дать инструменты, как справляться со страхами, или научить успокаиваться. Так работает краткосрочная помощь. Часто такие запросы решаются меньше чем за месяц.

Когда дело касается старых обид, детских травм или привычек, которые мешают жить годами, быстрой таблетки нет. Психотерапия может длиться от нескольких месяцев до пары лет. Например, при тревожном расстройстве в среднем рекомендуют 12-16 встреч раз в неделю. При более сложных проблемах график может растянуться на годы, но обычно уже через 2-3 месяца появляются первые ощутимые сдвиги.

Чтобы не фантазировать, как всё выглядит у других, вот примерная статистика:

| Запрос | Среднее количество сессий |

|---|---|

| Острая стрессовая ситуация | 1-4 |

| Тревожные состояния | 8-20 |

| Работа с самооценкой | 10-20 |

| Детско-родительские отношения | от 15 и больше |

Есть такой нюанс: кто-то спустя месяц чувствует себя лучше и решает закончить раньше, кто-то наоборот — понимает глубину проблемы и остаётся работать дальше. Всё очень индивидуально.

Нельзя забывать, что нет смысла просто ходить на психотерапию ради галочки. Если вы попали к своему специалисту и вкладываетесь в процесс, изменения приходят заметно быстрее.

Как понять, что пора заканчивать терапию

Не все знают, что работа с психологом не длится вечно. Да, кому-то процесс кажется бесконечным, но на самом деле у каждой терапии есть конец — и часто важно заметить его вовремя.

Главный признак: вы чувствуете реальное облегчение или видите изменения в поведении, эмоциях, отношениях. Многие знакомы с этим ощущением — наконец-то понимаете, как реагировать на то, что раньше бесило или пугало. Проблема, ради которой пришли, почти не тревожит. Появляется чувство, что с этим справитесь сами, и встречи не такие острые, больше про "поддержать", чем "спасать".

У американских ассоциаций психотерапевтов есть рекомендация: "Завершение терапии — это процесс обсуждения, а не резкий обрыв. Сигналом могут служить устойчивые изменения, уменьшение жалоб, или самостоятельность клиента в решении трудных ситуаций". Вот как об этом говорит известный психотерапевт Джудит Бек:

«Если вы научились использовать техники психолога и сами справляетесь с трудностями, скорее всего, вы готовы постепенно сокращать количество сессий и двигаться к завершению.»

Есть конкретные моменты, когда можно задуматься о завершении терапии:

- Вы проходили психотерапию по определённому запросу, и этот вопрос решён.

- Проблема проявляется редко или вообще исчезла.

- Вы пользуетесь техниками из сессий без поддержки психолога.

- Стало легче самим справляться с трудностями и стрессом.

- Терапия стала казаться повторением уже известных вещей.

По статистике Европейской ассоциации поведенческих терапевтов, 70% людей заканчивают сеансы у психолога, когда сами чувствуют стабильность минимум месяц подряд. Обычно это обсуждают заранее, чтобы финальные встречи были тоже осознанными.

Важно обсудить своё желание закончить терапию прямо на сессии. Это не экзамен — хороший специалист только поддержит и поможет понять, всё ли вы взяли из процесса. Психолог может предложить встречи "на поддержание" раз в два-три месяца, чтобы не терять навык.

Проверьте себя: если нет страха идти дальше в жизни без постоянных встреч и вы не возвращаетесь мыслями к той самой проблеме — это хороший знак, что можно заканчивать психологическую работу.