– Вот у тебя бывало такое: вроде бы живёшь как все, но вдруг начинаешь задумываться, что что-то не так? То не можешь заснуть, то раздражаешься по пустякам, а потом накатит такая усталость, что утром еле поднимаешься. Только вот куда бежать с этим – к психологу или психиатру? Многим страшно ошибиться: ведь вокруг столько мифов, что от психиатра не выберешься без диагнозов, а психологу лучше жаловаться на любовные переживания. На самом деле всё не так однозначно.

Чем занимается психолог, чем – психиатр, и почему их путают

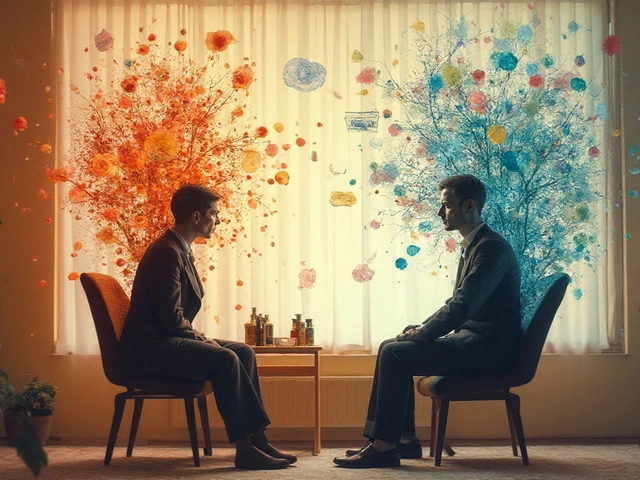

Честно скажу: даже взрослые часто не могут объяснить, в чём разница между этими специалистами. Кто-то уверен, что психолог – это «друг, которому можно всё выговорить», а психиатр – страшный доктор с таблетками и диагнозами. Оба подхода неправильны. Психолог – это человек, который помогает понимать свои чувства, решать внутренние конфликты, справляться с трудностями в отношениях, самооценкой, тревогой, хроническим стрессом. Здесь не ставят диагнозы и не назначают лекарства. Речь идёт исключительно о поддержке, поиске решений, научении новым способам реагировать на стресс. Например, если у подростка проблемы с друзьями, если у мамы обострилась тревожность на фоне работы и воспитания… Да, психологи бывают не только для взрослых; детский психолог – это именно о понимании сложности развития и помощи маленьким.

Психиатр – это врач. У него есть медицинское образование. Его задача – оценить, не связано ли твое состояние с расстройствами психики, которые требуют лечения: например, депрессией, биполярным расстройством, шизофренией или тревожными расстройствами. Тут дело не только в диагнозе, а в комплексном подходе: психиатр может назначать медикаментозную терапию, наблюдать динамику, координировать с психологами и даже психотерапевтами. Причём интересно, что психотерапевт – это кто угодно: психолог с переподготовкой, психиатр с навыками терапии. В России путаницы добавляет и законодательство: психотерапией имеет право заниматься только врач, но в реальности этим словом называют многое.

Вот интересный факт: в одном из исследований 2021 года выяснили, что лишь 37% россиян чётко отличают психолога от психотерапевта и психиатра. А из знакомых мне родителей только один из пяти точно знал к кому обратиться с паническими атаками. Так что тут нечего стыдиться, если путаешь, — система реально сложная.

Кто когда нужен: сигналы к походу к психологу

Психолог — это не обязательно про «сломанную психику». Чаще речь о повседневном благополучии, умении справляться с проблемами. Если не можешь выговориться, постоянно повторяешь одни и те же ошибки, запутался в ощущениях – визит к психологу логичен. Признаки, что пора обращаться:

- Чувствуешь, что на душе тяжело, и это уже не проходит больше месяца.

- Стало трудно общаться даже с близкими.

- Регулярно тревожишься, хотя объективных причин нет.

- Работа или учеба перестала радовать: ничего не успеваешь, мотивации нет.

- Есть ощущение внутренней пустоты или «запутанности».

- Появились симптомы, связанные с телом — бессонница, проблемы c желудком, боли без причины.

- Появились новые трудные жизненные обстоятельства: развод, смерть близкого, переезд, рождение ребёнка.

- Постоянные конфликты дома или на работе.

Психолог — это про «переосмыслить себя». При этом он не выставляет диагнозы, не выдаёт больничных, не назначает таблетки. Их задачи — научить тебя лучше слышать свои чувства, предлагать способы реагирования, помогать находить решения в сложных ситуациях. Часто, кстати, к нам приводят детей: если вдруг малыш стал плаксивым, плохо идёт социализация в садике, появились навязчивые страхи или проблемы с речью — это повод показать ребёнка специалисту. Родители должны понимать: поход к психологу — это не клеймо, а реальный рабочий инструмент, чтобы не дожидаться, пока проблема уйдёт в хроническую форму или вырастет в нечто большее.

Через пару встреч у хорошего психолога обычно становится понятно: проблема больше в эмоциях, самооценке, привычках реагировать — или же за этим кроется большее, и нужна другая помощь. И вот тут самое важное: хороший психолог честно скажет, если есть тревожные сигналы и порекомендует обратиться к другому специалисту.

Кому нужен психиатр — и почему не надо его бояться

Психиатр — это не страшный доктор с устаревшими сознаниями. Сейчас всё иначе. Если появляются жалобы, похожие на нижеописанные, стоит хотя бы проконсультироваться:

- Чувствуешь глубокое безразличие к тогдашним увлечениям (анхедония), не можешь испытать радость от обычных вещей дольше двух недель.

- Есть мысли о смерти, желания навредить себе (часто скрытые от близких).

- Стал замечать галлюцинации: слышишь голоса или видишь то, чего другие не видят.

- Потерял ощущение реальности, кажется, что все вокруг стало неестественным, пугающим.

- Появились странности в поведении, логике мышления, речи (иногда замечают другие, но не сам человек).

- Резко ухудшается память, потеря ориентации во времени, месте.

- Редкие, но выраженные приступы паники, не связанные с событиями.

- Стали выпадать из жизни на часы, дни («белые пятна» в памяти).

Согласно данным ВОЗ, на 2024 год депрессии и тревожные расстройства занимают второе место по распространённости после сердечно-сосудистых заболеваний. В России консерватизм ещё силён, но даже в Казани тратить месяцы (или годы!) на сомнения — преступление перед своим психическим здоровьем. Новое поколение врачей умеет слушать, и да, диагноз ещё совсем не приговор.

Считаете, что психиатр сразу отправит вас «на учёт»? Такого давно нет. Диспансерное наблюдение (!) по закону вводится только при тяжёлых, опасных для себя или других состояниях. Большинство случаев — это обычная консультация, а часто ещё и анонимная: сведения без разрешения не попадают никуда.

Психиатр может назначить лекарства, которые ускорят восстановление. Сейчас применяются современные препараты с минимальными побочками. Часто психиатр работает в паре с психотерапевтом, психологом: так достигается лучший результат.

Когда нужна команда специалистов

Есть ситуации, где нужно не выбирать «психолог или психиатр», а подключить обоих – и, возможно, психотерапевта. Например, в клинической депрессии психиатр однозначно прописывает медикаменты, а работу с мыслями, привычками ведёт психолог. Часто случаются комбинации: у человека тревожное расстройство плюс сложные жизненные обстоятельства — тогда нужен подход с двух сторон. Вот небольшая таблица для понимания, кому за что идти:

| Симптом / Проблема | Психолог | Психиатр |

|---|---|---|

| Хроническая усталость, разлада с настроением | + | |

| Потеря интереса, апатия 2+ недели | + | + |

| Изменения сна, аппетита без причины | + | + |

| Суицидальные мысли | + | |

| Кратковременный стресс | + | |

| Галлюцинации, расстройства мышления | + | |

| Проблемы в отношениях, конфликты | + | |

| Послеродовая депрессия | + | + |

Главный критерий: если есть угроза жизни, выраженные изменения в восприятии реальности, потеря контроля – не тяните, звоните психиатру. Если внутренний дискомфорт, потеря мотивации, сложные отношения – без страха идите к психологу. Они работают как тандем.

Мифы и опасения: развеиваем стереотипы о помощи

Здесь, в Казани, как и по всей России, в голове сидит масса мифов про психиатрическую и психологическую помощь. Первый: «Психиатрия — это только про сумасшедших». Это в корне неверно: львиная доля пациентов психиатра – люди с депрессиями, тревожными расстройствами, реакциями на стресс. Второй страх – «поставят на учет, работу потеряю». Только при опасности для себя/окружающих действуют так, а остальные случаи не скрываются ни от работодателя, ни от образовательных учреждений. Третий миф — «психологи просто болтают, ничего не меняется». Ну, попробуйте хотя бы несколько сессий: исследования Гарвардской медицинской школы в 2023 году доказали, что 67% людей чувствуют улучшение качества жизни уже через 4 встречи с психологом, если работают над собой честно.

Четвёртый миф – «психолог или психиатр заменяют друзей». Нет, это не про дружбу. Потому что специалист — не заинтересованная сторона, не нажмёт на больное специально и не выдаст советы, которые портят отношения. Это особая зона доверия, где никто не осудит. Личный опыт: у Арсения был период в подростковом возрасте, когда мы искали, к кому пойти. Итог: сначала психолог, потом выяснилось, что дело сложнее — и мы пошли к врачу. Только так оказалось возможным выйти из тупика.

Пятый миф – «чтобы к психиатру, обязательно должно быть плохо». На деле ранняя консультация помогает обойти острые состояния, быстрее восстановиться.

Завершая, вот что важно: обращаться за помощью — не значит быть слабым. Наоборот, это про ответственность перед собой и близкими. Доверяйте себе: помощь сегодня — это инвестиция в качество будущей жизни, своих детей и своё здоровье.