Если вы когда‑нибудь записывались на приём к психологу и удивлялись, почему сессия ровно 50 минут, вы не одиноки. На первый взгляд, это кажется просто традицией, но за цифрой стоит целый набор практических причин, которые влияют на эффективность работы, удобство расписания и даже стоимость услуги.

Почему именно 50 минут?

Главный ответ кроется в том, как профессиональные ассоциации в России стандартизируют рабочий процесс. По рекомендациям Российского психологического общества, типичная консультация для взрослых должна длиться 45-50 минут. Это время считается оптимальным, чтобы клиент успел раскрыть актуальную проблему, а психолог - применить выбранный метод без спешки.

Кроме того, 50 минут удобно вписываются в один часовой блок, оставляя 10 минут на подготовку к следующему клиенту. За эти «перерывы» специалист делает записки, планирует дальнейшую работу и соблюдает конфиденциальность.

Исторический и профессиональный контекст

Традиция длительности сеанса уходит корнями в психоанализ начала XX века, когда встречи проводились в течение часа. Со временем появились новые модели - когнитивно‑поведенческая терапия (КПТ), гештальт‑терапия, семейная система -, каждая из которых требует разного количества времени для выполнения техник.

Однако большинство практикующих психологов в России придерживаются «золотого среднего» - 50 минут - потому что такой интервал позволяет сочетать глубину работы и скорость обслуживания без потери качества.

Как длительность влияет на эффективность?

- Фокусировка внимания. За 50 минут клиент и психолог могут сконцентрироваться на одной‑единственной теме, не теряя связь с реальной проблемой.

- Уровень энергетики. Человек начинает уставать после часа непрерывного разговора, а 50‑минутный порог сохраняет высокий уровень мотивации.

- Память и закрепление. Информация, полученная за такой промежуток, легче усваивается и фиксируется в памяти, что повышает эффективность домашней работы.

Если длительность слишком коротка, клиент может почувствовать, что «не успел» высказаться, а если слишком длинна - утомление и потерю концентрации.

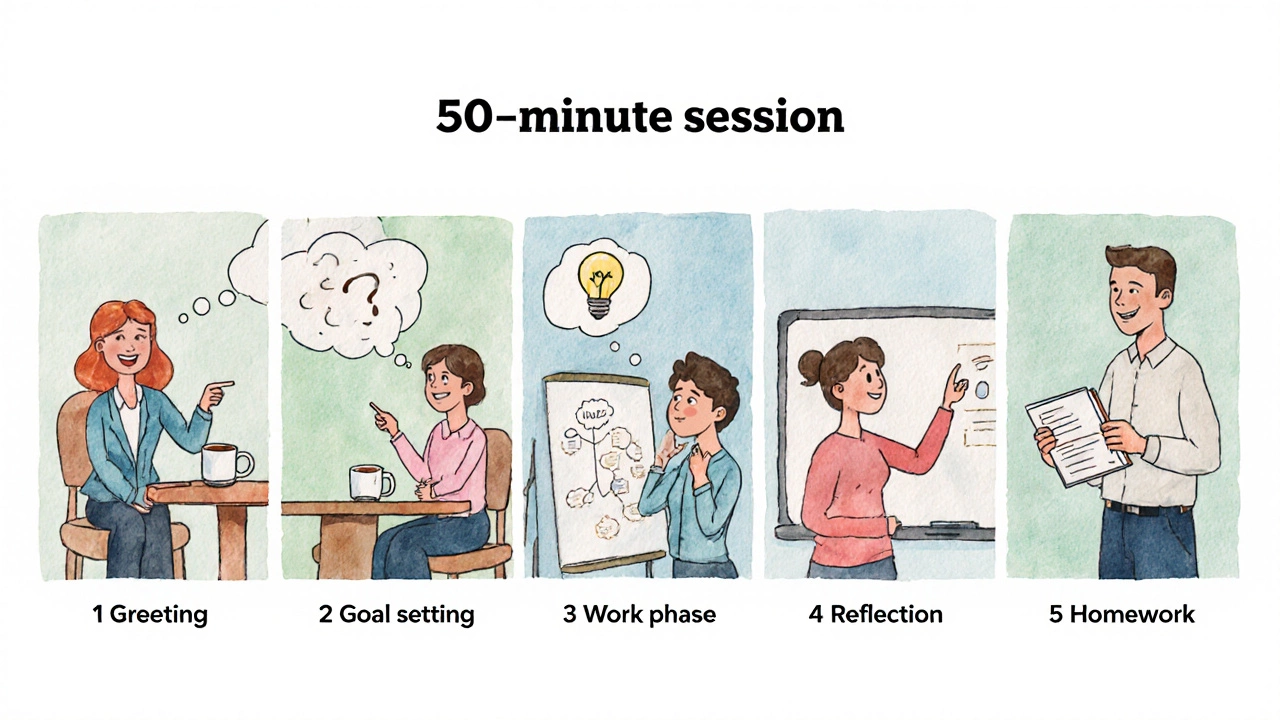

Что происходит за эти 50 минут? Пошаговый план

- Приветствие и настройка. Первые 5-7 минут - короткий разговор о том, как прошёл день, проверка эмоционального состояния.

- Определение цели. На 10‑15 минуте клиент формулирует, над чем он хочет работать в текущей сессии.

- Рабочая часть. Основная часть (20‑25 минут) - применение выбранного метода: техника «переписывания», работа с автоматическими мыслями, экспозиция и т.д.

- Рефлексия. За 5 минут клиент делится ощущениями, какие инсайты возникли, что было полезно.

- Домашнее задание. Последние 3-5 минут - постановка задания, согласование сроков, ответы на вопросы.

Эта структура даёт психологу чёткий «скелет», а клиенту ощущение, что время использовано по‑полезному.

Варианты длительности и когда они подходят

| Продолжительность | Подходит для | Плюсы | Минусы |

|---|---|---|---|

| 30минут | Краткие консультации, вводные встречи | Быстро, дешевле | Ограниченное раскрытие проблемы |

| 45минут | Стандартные психотерапевтические сеансы | Удобно вписывается в расписание | Меньше времени на рефлексию |

| 50минут | Глубокая работа, работа с травмами, КПТ | Оптимальный баланс «глубина‑время» | Требует небольшого запасного времени в расписании |

| 90минут | Семейная терапия, подготовка к важным событиям | Возможность проработать несколько вопросов сразу | Усталость, более высокая стоимость |

Если ваш психолог предлагает сеанс длиной 45 минут, задайте вопрос, почему он выбирает именно такой формат. Иногда это связано с загрузкой графика, иногда - с выбранной методикой.

Как принимать решение о выборе психолога, учитывая длительность

Необходимо задать несколько ключевых вопросов до первой встречи:

- Какая длительность сеанса у вас стандартна?

- Можно ли изменить длительность в зависимости от потребностей?

- Как меняется стоимость при изменении времени?

- Какие задачи обычно решаются за 50‑минутный сеанс?

Ответы помогут понять, насколько специалист гибок и ориентирован на ваш результат.

Подводные камни и частые ошибки

1. Записаться на слишком короткий сеанс, надеясь решить большую проблему за 30 минут. В итоге вы уйдете с ощущением незавершенности.

2. Игнорировать перерывы между клиентами. Психолог, не успевающий сделать записи, может потерять важные детали.

3. Не уточнять формат оплаты. Иногда за 50‑минутный сеанс берут цену, рассчитанную на час, а за 45‑минутный - чуть дешевле.

Что спросить у психолога перед началом работы

- Какой у вас опыт работы с моей проблемой?

- Какая модель терапии используется, и сколько времени обычно требуется для заметных результатов?

- Можно ли корректировать длительность сеанса в процессе?

- Какие домашние задания вы обычно задаете?

Эти вопросы помогут вам убедиться, что выбранный специалист действительно подходит под ваш график и ценности.

Заключительные мысли

Итак, 50‑минутный психологический сеанс стал «золотой серединой» благодаря сочетанию научных рекомендаций, практических ограничений и удобства планирования. Понимание причины такой длительности поможет вам более осознанно подходить к выбору специалиста, задавать правильные вопросы и извлекать максимум пользы из каждой встречи.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли попросить более короткий сеанс?

Да, многие психологи гибко подходят к длительности. Однако короткий сеанс может не дать возможности полностью проработать проблему, поэтому лучше обсудить цели и ожидания перед изменением времени.

Сколько стоит 50‑минутный сеанс в среднем?

В крупнейших городах России цена варьируется от 2500 до 5000 рублей, в зависимости от опыта специалиста и его лицензий. В региональных центрах стоимость может быть ниже.

Почему иногда встречаются 45‑минутные сеансы?

45 минут - это традиционный академический стандарт, удобный для расписаний, где каждый час делится на три части. Психологи, работающие в клиниках, часто придерживаются именно этого формата.

Можно ли комбинировать разные длительности в рамках одной терапии?

Да. Например, первые вводные встречи могут быть короче, а последующие - 50‑минутные. Главное - согласовать план с психологом, чтобы не возникало недопонимания.

Что делать, если я ощущаю усталость к концу сеанса?

Сообщите об этом психологу. Часто это сигнал, что работа требует более длительных перерывов или изменения темпа. Профессионал подстроит процесс под ваш уровень энергии.